本部長のご挨拶

本部長あいさつ

研究推進・支援本部

研究推進・支援本部

本部長 菊水 健史

『科学の信頼』

COVID19の世界的感染を受けて、科学と社会の接点がこれまで以上に顕在化しました。新規のmRNA型ワクチンは、その開発工程を圧倒的に短縮し、大量かつ即時的なワクチン生産を可能としました。これは科学の恩恵と言えるでしょう。一方、このようなワクチンに対して、疑念をいただく人々が多く存在し、その中には医師も含まれていました。これらは「科学」に対して、あるいは「科学と報道」に関して、国民がさほど信頼をおいていないことの現れでもあり、それは理系大学においてサイエンスリテラシー教育が十分になされていないことをも意味していると思います。

科学はいつ市民から信頼を失ってきたのでしょうか。研究が多様化、深化するにつれ、その理解に要する背景的知識や情報が膨大になります。同じ研究者であっても、隣の研究がちゃんと理解できるかというと怪しいでしょう。科学の進歩は市民を置き去りにし、科学コミュニティの中での、ある意味自己満足的な集団として写っていたのかもしれません。政府や文科省も、科学と市民の距離の問題を意識しており、歩み寄りとしてメディアでの発言やアウトリーチ活動を推進していますが、果たしてどの程度の効果があるのかわからないと思っています。

この科学への距離のとり方、つまり「信頼」は決して科学コミュニティに限ったものではありません。人々の多くが日常生活の中で「信頼」を失いつつあります。電車の中、商店街、お客と店長、アルバイトと雇用主、私達にとっては大学と学生、あるいは大学と学生のご両親との関係も、以前に比べて「信頼」を失い、疑心をもって見ていることが多々あります。公園で遊ぶ子どもたちは親が常に見張っているし、子供が商店街や空き地で自由に遊ぶ光景は次第に消えてしまいました。

「信頼」はどうして失われたのでしょうか。ここで取り上げる信頼は「一般的信頼」と呼ばれるもので、「安心」とは異なるものです。社会心理学者で紫綬褒章受章、文化功労者にも選ばれた山岸俊男先生の研究で興味深いものがあります。様々なコミュニティにおける「一般的信頼」とは「世の中のほとんどの人たちは信頼できる(そんなに悪意をもって接して来ない)」という心理状態のことを言います。

日本における一般的信頼は非常に低く、世界の中でも最下位に位置しています。これは日本人の作ってきた社会において、一般的信頼よりもむしろ「安心」つまり「この人はどこの誰で私とはどういう関係があるから大丈夫」というコミットメント型の社会信頼のあり方で進んできたことを意味しています。日本は「終身雇用」制度に見られるような長期雇用の下で雇い主と雇用者の長期的相互依存をもたらす「内部労働市場」などにより「安心社会」を生み出す制度を発達させました。このコミットメント型の安心は、距離が近いこと、限られた人数の集団である場合は有効ですが、現代のような広いネットワークやコミュニティを介して社会経済活動を営む場合は有効ではありません。そんなに多くの人と直接的に安心関係を形成することのコストが高すぎるからです。次の手は罰則を強化して、さらには手続きを細かく設定して「悪いことはさせない」という縛りを設けることでしか安心は得られません。

たとえば科学研究費で専門書を購入するためには、研究者が提出した書類をもとに事務局が特定の取次店を通して発注します。そのため、例えば海外の学会で見つけた割引価格での購入と比較すると数倍の値段と数倍の時間がかかることになります。研究費を不正流用する者がいるかもしれないという不安と信頼の欠如のために、そのための税金を支払う国民も研究者もともに巨大な無駄を押しつけあっているのが現状です。

では信頼の社会、つまり一般的信頼が醸成されるような組織を作るにはどうしたら良いのでしょうか。山岸俊男先生の研究で、一般的信頼が高い人の傾向が明らかになっています。見知らぬ人に信頼を置ける人は、決してお人好しではなく、相手の社会性や信頼を見抜く力を兼ね備えているそうです。つまり短い時間でのやり取りや、その人となりをみているだけで、相手のことを見抜けるようになります。

見知らぬ人と交流を持つ際に、当初は信頼をもって接しているものの、怪しいと思えば、距離を置く能力を持っていることです。これはおそらく、小さいときから様々な人達の接点、コミュニケーションを介して身につけられるものだろうと言われている社会性の一つです。その他、社会全体の倫理(価値観)の共有が必要で、集団の内外に共通な職業倫理、特に専門職倫理や管理職倫理が組織内で確立してるかどうか、が重要な鍵になります。この倫理観は職務における公平性につながるものでもあります。最後に透明性があげられます。相手が信頼に足るかどうかわからない状況では多くの正確な情報が開示されている必要があります。相手に隠蔽されたものがあると感じれば、疑心の念が生じるのはみなさんもご存知のことでしょう。

大学という組織、あるいは科学コミュニティが信頼を得るためには「安心」という閉ざされた社会でのつながりの関係を捨て、どれだけ「一般的信頼」に向けた体制が整えられるか、にかかっていると思います。情報を可能な限り公開すること、これはすなわち現在のオープンサイエンスの流れと一致するものです。また公平性を担保するために、だれにも見える基準を導入すること、特に評価プロセスの可視化と基準化が必要となるでしょう。そして研究者としての倫理観を育てていかなければなりません。一研究者の純粋で素朴な科学的興味から発した研究を実施するにあたり、倫理観をもって取り組んで貰う必要が出てきます。そして科学コミュニティの醸成です。研究者のみならず、学生、職員、ご家族、一般の方々と直接あるいはオンラインでも構いません。接点を増やしてコミュニケーションの質と量を高めること、が今後求められていくことでしょう。麻布大学でも科学の信頼を取り戻し、さらに高みを目指して行きたいと思います。

知的資産ポリシー

麻布大学では、狭義の知的財産のみならず、研究成果一般も含めて『知的資産』という考え方を取り入れ、その知的資産の蓄積と活用にとり組み、研究基盤を充実させて大学のブランド化につなげるという基本方針に基づいて、『知的資産ポリシー』を制定しました。

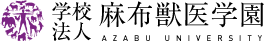

組織図

本学の『知的資産ポリシー』に基づいて、 知的資産の有効活用及び社会貢献を推進・支援する「研究推進・支援本部」を設置し、 平成19年4月1日から本格稼働させました。

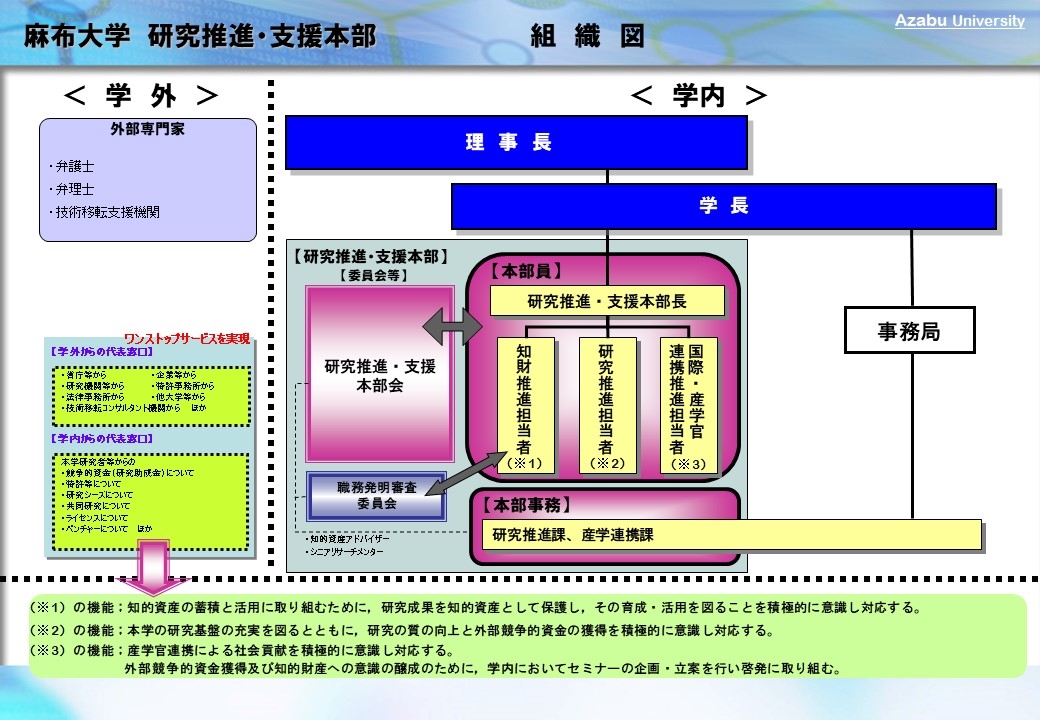

研究推進・支援本部の役割と機能

研究推進・支援本部担当者紹介

研究推進・支援本部員

| 役職 | 氏名 | 所属 | 担当 |

|---|---|---|---|

| 本部長 | 菊水 健史 | 獣医学部 (教授) |

総轄、学内組織との調整 (研究推進・支援本部会 議長) |

| 研究推進担当者 | 伊藤 潤哉 | 獣医学部 (教授) |

学内競争的資金に関する事項 |

| 知財推進担当者 | 三宅 司郎 | 生命・環境科学部 (教授) |

職務発明に関する事項 (職務発明審査委員会委員長) |

| 国際・産学官連携推進担当者 | 善本 亮 | 獣医学部 (教授) |

産学官連携全般、 外部競争的資金に関する事項 |

〔外部専門家〕

| 所属 | 氏名 | 肩書 |

|---|---|---|

| 研究推進・支援本部 | 佐藤 一雄 | 知的資産アドバイザー |

| 研究推進・支援本部 | 相賀 裕美子 | シニアリサーチメンター |