獣医学部の山本准教授ら国際研究チームが海洋大型動物の行動海域を特定、海洋保全の目標実現に向け科学的な道筋示す

麻布大学獣医学部動物応用科学科野生動物学研究室の山本誉士准教授を含む国際研究チームは、100種以上かつ1万を超える海洋大型動物の移動データを統合・解析し、人の活動の影響を受けやすいにもかかわらず保護されていない重要海洋大型動物海域(Important Marine Megafauna Areas: IMMegAs)を世界規模で特定しました。これにより、2030年までに海の30%を保全する国際目標「30 by 30」の実現に向け、効果的で科学的な道筋を示しました。

本研究は、国際的な研究者ネットワーク「MegaMove (Marine Megafauna Movement Analytical Program)」の一環で、50か国以上から369名の研究者が参画しました。

- 121種、15,845個体の海洋大型動物の移動追跡データを統合し、空間利用パターンを解析することにより、全球規模で重要海域(コア使用域)を特定した、かつてない大規模研究

- コア使用域の多くが、現在の海洋保護区(MPA)の外に位置し、人間活動(漁業・航路汚染・騒音等)の強い影響を受けていることが判明

- 単に海洋の「30%」を保護するだけではこうした重要生息域を十分にカバーできず、また数値目標だけでは保全効果が限定的となる懸念を指摘

- 効果的な保全のためには、科学的データに基づいて実際に動物が利用している海域を優先的に保護し、規制や管理と組み合わせた総合的な対策が必要であることを提唱

- 重要海域の多くは国境や公海をまたいで存在することを示し、国際的な協力体制や条約(例:国連高海保全条約)の履行が不可欠であることを指摘

海洋は地球上で最も豊かな生物多様性を抱える環境の一つであり、海鳥類、海棲哺乳類、ウミガメ類などの海洋大型動物(海洋メガファウナ)は、海洋生態系の健全性と機能を維持するうえで極めて重要な役割を果たしています。しかし、過剰な漁業、海洋汚染、船舶航行の増加、海水温の上昇といった人間活動の影響により、多くの種が絶滅の危機に直面しています。こうした背景の中、国際社会は「2030年までに陸と海の30%を保護する(いわゆる「30 by 30」)」という目標(昆明・モントリオール生物多様性枠組:GBF Target 3)を掲げています。とはいえ、効果的な保全を実現するには、「どの場所を、どのように保護すべきか」についての科学的な裏付けが不可欠です。これまで一部の海域や種に限定した研究は存在しましたが、全球規模で多種の海洋動物の空間利用を統合的に評価した例はありませんでした。

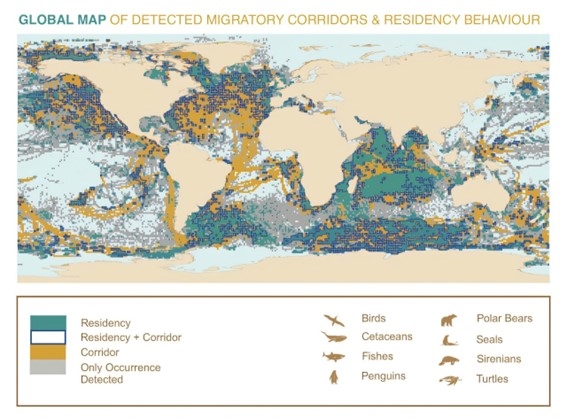

今回の研究では、小型機器(データロガー・衛星発信機など)によって追跡された121種・15,000体以上の個体の移動パターンを解析し、個体ごとに行動が集中していた重要海域(コア使用域)を抽出しました。これらの移動追跡データには海鳥類、鯨類、大型魚類、ペンギン類、ホッキョクグマ、アザラシ類、海牛類(ジュゴンやマナティー)、ウミガメ類など、多様な海洋大型動物が含まれており、その多くがIUCNによって絶滅危惧種として記載されています。コア使用域は採餌や繁殖、移動、休息などの生命活動の大半が行われている場所であり、保全上極めて重要です。

(緑:滞在、オレンジ:移動回廊、青:滞在・移動回廊、グレー:その他の利用)

(Sequeira et al. 2025 Scienceより)

全球規模で重ね合わせたところ、コア使用域は地球全体の海洋面積の約63%にわたって分布していました。一方、現在の海洋保護区(Marine Protected Areas:MPAs)は移動データが得られた海域全体のわずか7.5%にすぎず、重要海域に限定するとその割合は約5%しかありませんでした。そして、実際に動物達がMPA内で過ごしていた時間は、平均して全体の13.6%のみであり(ホッキョクグマでは0.3%、ペンギンでは23.9%)、ほとんどの時間はMPAの外で過ごしていることが明らかとなりました。これは、現行のMPAの多くが移動性の高い大型動物ではなく、特定の生息地保護を目的として設計されているためです。さらに、調査海域の約75%では漁業が行われ、90%以上のエリアで航路、プラスチック汚染、騒音などの人為的な圧力が確認されており、既存の保護体制では海洋メガファウナを十分に守れていない現状が浮き彫りになりました。

本研究の結果は、数値目標として「30%」を達成したとしても、それだけでは実際の生態系保全効果は限定的になるおそれがあり、科学的データに基づいて、動物たちが実際に利用している空間を優先的に保護対象とする必要があることを示しています。また、保全区域を単に面積の割合に基づいて設定するだけでは不十分であり、漁業の規制、航路の変更、速度制限、汚染防止策などの具体的な緩和措置を組み合わせて実施することで、初めて実効的な保全が可能になります。一方、海洋メガファウナの多くは公海も利用しますが、実際に過ごす時間の多くはEEZ(排他的経済水域)内に集中していることから、各国の管轄下にあるEEZ内での保護強化に加えて、公海上での国際的なルールづくりや条約の履行が不可欠です。

本研究は海洋動物たちが実際に使っている空間を科学的に明らかにし、「守るべき場所」を定量的に示した世界初の包括的解析で、本研究成果は国際学術誌『Science』に掲載されました。

<掲載論文>

掲載誌:Science

論文リンク: https://www.science.org/doi/10.1126/science.adl0239

原題:Global tracking of marine megafauna space use reveals how to achieve conservation targets.

和訳:海洋大型動物の地球規模移動追跡が示す保全目標達成への道筋

責任著者:Sequeira A. M. M., Rodríguez J. P., Marley S. A., Calich H. J.,..., Yamamoto T. et al.(計369名)

<関連情報>

長距離移動をおこなう海鳥類の「海の渡りルート(Flyway)」を移動追跡データから全球規模で解明(山本誉士准教授も参画)

掲載誌:Global Ecology and Biogeography

論文リンク: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/geb.70004

原題:Global marine flyways identified for long-distance migrating seabirds from tracking data.

和訳:移動追跡データから明らかになった長距離移動性海鳥の地球規模の海洋フライウェイ

責任著者:Morten J. M., Carneiro A. P. B., Beal M., Bonnet-Lebrun A.-S., Dias M. P.,..., Yamamoto T. et al.