野生動物などを診療できる

獣医師を夢見て

長 和楓子

白百合学園中学高等学校出身

大学入学前から、野生動物やエキゾチックアニマルを診る獣医師に憧れていました。

そして、中高生時代から人と動物がより良く共生するために何ができるかを考えていました。そのため「地球共生系~人と動物と環境の共生をめざして~」という教育理念を掲げる麻布大学は、きっと自分に合っていると感じました。地球温暖化や海洋汚染、森林破壊といった様々な環境問題が数多く存在する中、人と動物のより良い共生社会づくりについて、大学での学びを通して真摯に向き合っていきたいと考えています。

ミライに向けて築くイマ

〜私が獣医学科で築くコト〜

長さんの夢は、野生動物やエキゾチックアニマルを診る獣医師。

「地球共生系」という麻布大学の教育理念に共感し、長さんは麻布大学を志望しました。

future

「地球共生系」への理解を深めるきっかけは、日常的にある

オープンキャンパスの雰囲気の良さに引かれ、本学を志望しました。中でも「麻布大学いのちの博物館」で解説してくださった学生スタッフさんの親身な対応が印象的でした。この博物館では野生動物に関する企画展などが開催されており、今も折に触れて訪れています。

入学して間もない時期には新入生を対象にした「地球共生論」という授業があり、私たちができる社会貢献などについて考えさせられました。ほかにも「地球共生系」に関する理解を深めるきっかけは日常的にあります。獣医学科の授業を例に取ると、薬剤耐性菌・動物福祉・人獣共通感染症など、地球共生に関連する様々な問題を知ることができ、獣医師として何ができるか思いをめぐらす機会が多々あります。

島根県美郷町にある「麻布大学フィールドワークセンター」での体験も心に残りました。獣害対策の講座を受講して野生動物の問題について多角的に学び、新たな視点で共生を考えることができました。

動物標本や動物に関する貴重な資料を展示する「麻布大学いのちの博物館」

島根県 美郷町 「麻布大学フィールドワークセンター」

now

組織像から病気を見抜けるよう、日々精進中

入学前は動物の形態や生態に興味があったのですが、学びが深まるにつれ、病気の原因を探る「病理学」に興味を持つようになりました。1・2年次で特に主体的に取り組んだ「獣医解剖学」「獣医組織学」の授業を契機に、病理学に関心が向くようになりました。また、病理学を専門的に学ぶと、卒業後の進路の幅が広がります。臨床現場はもちろん、検疫や食肉検査など、多岐にわたって役立ちます。このようなことから私は「病理学研究室」を選び、3年次から入室しています。

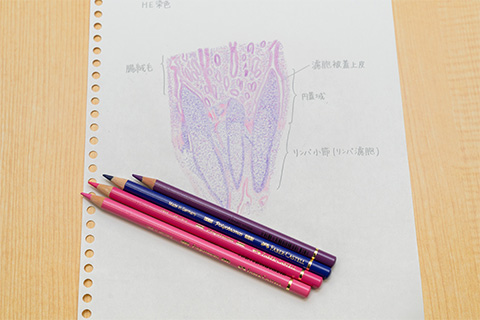

研究を進める上では、病理診断が難しいと感じます。顕微鏡を見るときは注意深く所見を取ろうとするためか、まるで細胞におぼれているような感覚すら覚えます。細胞にのめり込まず客観的に把握するため、スケッチの課題が存在するのでしょう。組織像を適切な言葉で表現し、組織像から病気を見抜くことをめざして精進する日々です。

ミライに向かう、私の学びのツール

一般的な組織の染色法をきれいに再現できる色鉛筆 “渾身の4色”

組織のスケッチ課題を行うときの色鉛筆にこだわっています。画材店に足を運び、単色バラ売りの中から一般的な組織の染色法をきれいに再現できる“渾身の4色”を選びました。元々絵を描くのが好きだったため、つい時間を忘れてスケッチに没頭してしまいます。